食べ物を食べた後、数十分~数時間後にお腹が痛くなったり、嘔吐・下痢などの症状が出たことはありますか。

その時の健康状態にもよりますが、食中毒の場合もあります。

症状が出て、しんどいときはかかりつけの病院へ行きましょう。

食中毒ってなあに?

食中毒とは、細菌やウイルスなどが付いた食品を食べることで、発熱・腹痛・嘔吐・下痢などの体調不良がおこることです。

原因となる細菌やウイルスなどによって、食べて30分くらいで症状がでることもあれば、2日経ってから症状がでることもあります。

また、飲食店だけでなく、家庭でも食中毒が発生しています。

食中毒の原因になるもの

食中毒の原因には、細菌やウイルス・寄生虫などがあります。↠ 食中毒 病因物質一覧表

夏のように、気温も湿度も高い場合は、細菌が繁殖しやすく、食べ物も傷みやすいです。

反対に、冬のように、湿度が低く、空気が乾燥している場合は、ウイルスが浮遊しやすくなります。

この時期だけというわけではなく、1年をとおして、食中毒に気をつけなければなりません。

細菌による食中毒を防ぐには

細菌による食中毒を防ぐには、「食中毒予防3原則」が有効です。

| つけない | ふやさない | やっつける |

|---|---|---|

|

●しっかり手洗いをする ●サラダは、肉や魚を扱う前に調理する |

●冷蔵・冷凍庫で保管する ●できあがり後、食べる時間まで保管するときは、冷蔵庫で10℃以下 または 弱火で加熱して60℃以上で保管する |

●中心までしっかり加熱をする(めやすは中心部の温度が75℃で1分間以上) |

食中毒予防の3原則をしっかり守って、細菌による食中毒を防ぎましょう!

食中毒予防の3原則をしっかり守って、細菌による食中毒を防ぎましょう!

ウイルスによる食中毒を防ぐには

ウイルスのなかでもよく聞かれるのは「ノロウイルス」ではないでしょうか。

ノロウイルスは食品中で増えることはありませんが、少ない量で感染し、人の体の中でのみ増えていきます。

ノロウイルスによる食中毒を防ぐには、次の3つを守りましょう。

1 十分な手洗い

2 二枚貝など汚染のおそれがある食品は85~90℃・90秒間以上加熱する

3 器具の洗浄・殺菌

※ノロウイルスを体内に持っていても、症状が出ない場合もあります。日々の健康管理に気をつけましょう。

参考:ノロウイルス食中毒を防ごう!(呉市HP内)

冬は特にご注意!ノロウイルスによる食中毒<外部リンク>(厚生労働省 リーフレット)

寄生虫による食中毒を防ぐには

食材には、もともと寄生虫がついていることがあります。

寄生虫は熱に弱いため、食材はしっかりと加熱調理をしましょう。

最近よく耳にする「アニサキス」は、サバ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマ、アジなど魚介類に寄生しています。

お刺身など魚介類を生で食べることでアニサキスを体内に入れてしまい、激しい腹痛・悪心・嘔吐などを引き起こします。

アニサキスによる食中毒を防ぐには次の3つを守りましょう。

1 冷凍する(-20℃以下で24時間以上)

2 加熱する(60℃で1分または70℃以上)

3 内臓はできるだけ早く取り除く(鮮度が落ちると内臓に寄生しているアニサキスは身の部分に移動します)

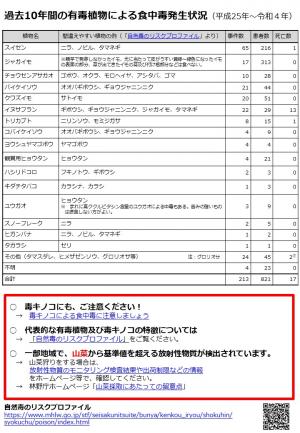

自然毒による食中毒を防ぐには

よく知られているのは、ふぐ毒です。

テトロドトキシンと呼ばれる神経毒で、致死率も極めて高く、調理加熱程度では予防することは出来ません。

ふぐによる食中毒のほとんどが釣りなどによる素人調理によるものです。

ふぐの調理については、専門的知識と技術が必要なため、ふぐ処理有資格者がふぐ処理施設届出済みの施設で処理しなければなりません。

他にも毒キノコや有毒植物による食中毒があります。

食べられるキノコや植物と間違って、毒のあるキノコや植物を食べることで起こります。

食べられるキノコや植物か迷ったときは、食べないようにしましょう。

参考:厚生労働省HP~有毒植物による食中毒に注意しましょう~<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社サイト<外部リンク>からダウンロードしてください。(無料)