印刷用ページを表示する掲載日:2025年6月1日更新

6月1日から9月30日までは夏の食中毒予防期間です。

広島県では、6月1日から9月30日までを「広島県夏の食中毒予防期間」としています。

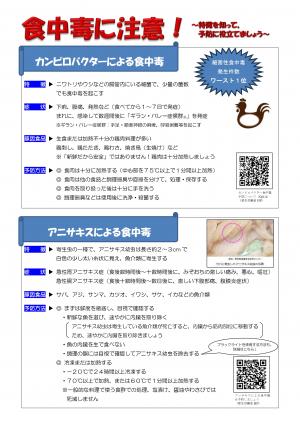

高温多湿となる夏季は、カンピロバクターなどの細菌を原因とする食中毒が最も発生しやすい時期です。

食中毒は飲食店などだけではなく、家庭においても発生していますので、食品の取扱いに注意して食中毒を防ぎましょう。

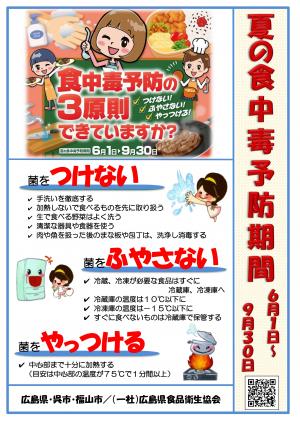

食中毒予防の3原則

食中毒予防の3原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」を守りましょう!

つけない

- 丁寧な手洗いの徹底(調理前、肉等を扱った後、トイレの後など)

- 加熱しないで食べる食品(サラダなど)は先に調理

- 生の肉や魚を扱った器具類はすぐに洗浄・消毒

- 調理場や調理器具等はいつも清潔にする

ふやさない

- 冷蔵・冷凍など適正な温度で保管

- 調理後はすみやかに食べる

- 残った食品は常温で放置せず、素早く冷やして低温で保管

やっつける

● 加熱調理の際は中心部まで十分に加熱(目安は中心温度が75℃以上、1分間以上)

家庭でできる食中毒を防ぐポイント

食品を購入するときは・・

- 新鮮な物を購入しましょう。

- 表示のある食品は、消費期限等を確認し、購入しましょう。

調理するときは・・

- 手を洗いましょう。(生の肉、魚、卵を取り扱ったあとにも)

- 使用した包丁やまな板は、洗浄・殺菌をすることが大切です。また、肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて、使い分けるとさらに安全です。

- 食品は十分に加熱しましょう。(目安は中心温度が75℃以上で1分間以上です)

食べる時は・・

- 手を洗いましょう。

- 温かく食べる料理は温かく、冷やして食べる料理は冷たくしておきましょう。

(目安は、温かい料理は65℃以上、冷やして食べる料理は10℃以下です)

食品を保存するときは・・

- 冷蔵庫は詰めすぎに注意しましょう(目安は冷蔵庫内の7割程度までです)

- 早く冷えるように浅い容器に小分けして保存しましょう。

- ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに捨てましょう。

家庭での食中毒予防|(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

啓発チラシ

| チラシ(表) | チラシ(裏) |

|---|---|

|

|

| 表(ダウンロード) [その他のファイル/3.69MB] | 裏(ダウンロード) [その他のファイル/1.78MB] |

【廃止】食中毒警報発令事業について

広島県では、食中毒の発生しやすい気象条件になると『食中毒警報』を発令していましたが、令和4年度をもちまして廃止され、令和5年度からは6月1日から9月30日までを「夏の食中毒予防期間」として食中毒の予防啓発を行うこととなりました。