里山の荒廃と遊休農地の増加が,人と野生動物の距離を近くした

ここ数十年で私たちの暮らしは劇的に変わりました。昭和30年代に石油やガスが普及したため,薪を取りに里山へ人が入らなくなり森になりました。さらに,農家の高齢化などにより耕作放棄地が増えたことで,イノシシなどが安心して身を潜めることができる茂みが市街地の近くまで広がりました。また,かつて植えられたカキやクリなども収穫されずに放置されるようになったことが住宅地に野生動物を引き寄せています。

ここ数十年で私たちの暮らしは劇的に変わりました。昭和30年代に石油やガスが普及したため,薪を取りに里山へ人が入らなくなり森になりました。さらに,農家の高齢化などにより耕作放棄地が増えたことで,イノシシなどが安心して身を潜めることができる茂みが市街地の近くまで広がりました。また,かつて植えられたカキやクリなども収穫されずに放置されるようになったことが住宅地に野生動物を引き寄せています。

人と野生動物の距離が近くなり,私たちの生活空間で多く見かけるようになった今,農業や市民の生活を守る有害鳥獣対策が必要です。自然と人間の暮らしの調和を保つため,私たちにできることを考えます。

←金網柵を点検する農家

←市街地の農地に出没したイノシシの親子

←市街地の農地に出没したイノシシの親子

呉市の有害鳥獣による農業被害金額の推移

令和6年度の有害鳥獣全体の被害金額の合計は約2,172万円,被害量は約73トン,被害面積は約8ヘクタールとなっています。直近のピークは3年前の令和3年度で,被害金額は約9,537万円,被害量は約451トン,被害面積は約30ヘクタールで,減少傾向にあります。

なお,令和1年度から5年度までは,イノシシの占める割合が,全体の7割から8割と高止まりで推移していたのですが,令和6年度は約5割に減少しています。これは,令和5年6月に呉市内で初めて感染が確認された豚熱(豚・イノシシの病気で人には感染しない)の影響と考えられます。しかし,いつ増加に転じるか分かりませんので,引き続き注意が必要です。

シカの被害額は185万円と,全体から見ると少ないですが,令和5年度の63万円の3倍となっており,生息域が拡大していることから,今後増加していくと思われます。

→イノシシに踏み倒されたイネ

| 年度 | イノシシ | シカ | 全体 |

|---|---|---|---|

| 令和1 | 6,266万円 | 143万円 | 7,714万円 |

| 令和2 | 6,496万円 | 117万円 | 8,697万円 |

| 令和3 | 7,669万円 | 100万円 | 9,537万円 |

| 令和4 | 3,931万円 | 84万円 | 5,444万円 |

| 令和5 | 1,590万円 | 63万円 | 1,976万円 |

| 令和6 | 1,103万円 | 185万円 | 2,172万円 |

呉市の有害鳥獣対策と,イノシシ・シカの捕獲頭数の推移

呉市では有害鳥獣対策として(1)防御 (2)捕獲 (3)広報・啓発 (4)調査・研究の4本の柱を総合的に実施しており,具体的には,防護柵の資材や箱わなの購入支援に加え,有害鳥獣の生態に詳しい職員を現地に派遣し,原因調査や対策指導等をするなど,幅広い取り組みを行っています。また,令和3年度を「呉市のジビエ元年」と位置づけ,ジビエの振興にも取り組んでいます。

なお,イノシシの捕獲頭数は令和4年度をピークに減少傾向となっています。原因は,令和5年6月に呉市内で初めて確認された豚熱の影響が考えられます。一方で,シカの捕獲頭数はこの3年間で約2倍になっていて,増加を続けています。

■アライグマやアナグマなどの中型野生生物も増加傾向

注意が必要なのがアライグマ。令和6年12月に,呉市内で初めて1頭を捕獲しました。アライグマは特定外来生物に指定され,気温などの環境適応能力が高く,生息域の拡大がとても早いので,見かけたら農林水産課へご連絡ください。

また,蓋付きの道路側溝の中などに「ハクビシンがいる!」という電話を最近多くいただきますが,現地へ行き確認すると,そのすべてがアナグマでした。

| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| イノシシ | 3,869 | 3,751 | 4,505 | 2,854 | 2,451 |

| シカ | 96 | 140 | 155 | 220 | 265 |

野生動物の生態に即した正しい対策を!

有害鳥獣の被害は対策次第で,大幅に減らすことができます。対策の基本はまず防御。相手を知り,相手の嫌がることをすることです。今回の特集では、有害鳥獣の生態に即した,正しい対策をご紹介します。みんなで関心を持ち,対策を実行することで,大切な農作物や私たちの暮らしの安全を守っていきましょう。

有害鳥獣のことをまず知ろう! 専門家・堂山さんに教わる 生態と対策

この数年,有害鳥獣による農業被害を食い止めた地域や農家が全国で少しずつ増えてきました。その人たちがまず行ったのは,相手となる動物の生態や行動を正しく知ること。その上で,きちんと効果のある対策をとりました。しかし,まだまだ情報不足や間違った情報で対策をし,被害を受け続けている人も多くいます。

そこで,そのような被害をもっと防げるように,呉市の皆さんには,イノシシなどの生態や行動に即した正しい対策を実施していただけると幸いです。

隠れ家をなくして,防護柵を正しく設置しましょう。

放置果樹などの餌を減らすと,被害は大きく減ります!

農研機構 主任研究員

堂山 宗一郎さん

【プロフィール】

昆虫・は虫類が好きで研究の道へ。国最大の研究機関「農業・食品産業技術総合研究機構」(茨城県つくば市)で,「野生動物の行動や能力の解明とそれに基づく被害対策の考案」をテーマに研究。有害鳥獣対策の専門家として,呉市をはじめ,全国各地でノウハウを普及している。

動物その1 イノシシ

イノシシの居心地を悪くしよう

生態・行動

〇非常に警戒心が強く,臆病

〇開けた場所をとても怖がる

〇田畑周辺のやぶや耕作放棄地の中で暮らしていることも珍しくない

○身を隠せるやぶの中は安心し,やぶの中から人間の生活パターンを観察して覚えている

〇人間の気配がなくなる時間帯に出没し,餌を探している

○雑食性と言われているが植物性を好み,サツマイモ・トウモロコシ(でんぷんの甘み)・カボチャなどは大好き。一方で,ジャガイモ・サトイモ・ネギ・葉もの野菜・果菜の被害は少ないが,地域によっては食べられることもある。

〇イノシシが土を掘るのは,ミミズより草の根(クズ・ワラビ・ススキ等)を食べるため

○動物性(ミミズ・コガネムシの幼虫・イノシシの死骸など)は,あまり食べない

○イノシシが石垣を崩すのは,石垣の中に住んでいるアカテガニなどのカニの仲間を好んで食べるため

○イノシシは汗をほとんどかけない。パニックになり走り回ったら体温が上昇するので,体を冷やすために水路や水があるところに入る

○イノシシは泳ぎは得意。ただし,自分から飛び込んでいるのではなく,落ちて潮流に流されて島にたどり着いている可能性が高い

○4月から6月に4~5頭産む。春にウリボウだけを捕まえると母親の乳が止まり,再度発情するので,秋に再度出産することがある

○現在流行している豚熱の致死率は5割未満の弱毒性。感染して回復したり,ワクチンを接種したりすると抗体をもつ

→市街地の農地を鼻で掘り返すイノシシ親子

防御

草刈りの範囲を広くする

田畑の周りを普段より1mでも2mでも広く草刈りするだけで,体が丸見えになる開けた場所を苦手とするイノシシは,とても居心地が悪くなります。

イノシシを寄せ付けないために、定期的な草刈りを心がけましょう。

金網柵は柵と地面の境目を強化

○10センチ格子の柵を選ぶ

15センチ格子だとウリボウは通れる。ウリボウが柵の中に入ると母親が必死で柵を壊そうとするため。

○高さは1mほどあれば十分

足のけがを恐れて積極的に柵を跳び越える行動をしないため。

〇柵と地面との境目に隙間を作らない

イノシシが一番狙うのは柵と地面の境目。隙間を作らないように気を付け,竹やビニールハウスのパイプを地際に横に置いて固定しましょう。

〇柵と柵の連結部分にも隙間を作らない

小さな隙間からも侵入します。格子は一つ分重ねて設置しましょう。

○柵と支柱を結束するときは,下の方を重点的に結束する

〇柵の外側も草刈りできる場所に設置する(やぶに隣接して柵を設置しない)

柵の外側に草が茂ると,イノシシは茂みの中で安心して柵を観察し,柵の隙間や弱い部分を見つけ出して,そこを突破して田畑へ侵入するから。

○トタンなどで目隠しをする

イノシシは最初に目で食べ物を確認するので,トタンや寒冷紗などで目隠しをすると侵入防止効果が上がります。

〇柵に「返し」を付ける

個体によっては柵をよじ登って侵入することもあります。そのような個体に被害に遭っている場合は,柵の上部に返しを付けましょう。

電気柵は20センチ間隔で

○地面から20センチの間隔で2段か3段で電線を張る

毛の上からでは電気が通りにくい。毛が生えていない鼻先で電線を触ってもらうことが大事。

イノシシは怪しいものなどを鼻先で触ってチェックする。20センチ間隔で張られた電線はイノシシの目線で目立つので、このチェックをしやすい。逆に20センチより広い間隔にするとイノシシから見ると目立たず、線をチェックしなくなり効果がありません。

イノシシは怪しいものなどを鼻先で触ってチェックする。20センチ間隔で張られた電線はイノシシの目線で目立つので、このチェックをしやすい。逆に20センチより広い間隔にするとイノシシから見ると目立たず、線をチェックしなくなり効果がありません。

○電気柵の外側には40センチから50センチは土の面が必要

アスファルトやコンクリートで舗装された道路の際に設置すると,電気柵の効果がほとんどなくなります。電線を触りイノシシの体に入った電気は,足先から地面に流れて(アースが取れて)強い電気ショックが発生します。舗装された道路の上にイノシシの足があると,地面に電気が流れにくい(アースが取れにくい)ため,強い電気ショックが起こらず効果がなくなります。そこで,電気柵の外側には40センチから50センチは土の面が必要です。

○24時間電気を流す

夜間のみの通電モードを使わず24時間電気を流しましょう。イノシシは完全な夜行性ではなく,人間のことを警戒して夜に動くことが多いが,人の気配が薄いと明るい時間でも活動します。農作業前の朝方や農作業後の夕方もイノシシがよく活動する時間帯。夜だけ通電モードの電気柵では,明るい時間帯は自動で電気を止めているため,この時間帯にイノシシが鼻で電線を触っても電気ショックが起こらないので侵入されてしまいます。

○農閑期に電気を流さず電気柵を放置しない。

電気を流していない電気柵を放置すると,イノシシがだんだん慣れてしまい,20センチ間隔で張った電線もチェックしなくなります。イノシシに電気柵を慣れさせないために,電線だけでも最低限回収する。回収しないのであれば電気を流しておきましょう。

○ガイシをイノシシ側(田畑から見て外側)に向ける

電気ショックを与えやすくするためには,ガイシをイノシシ側に向けましょう。鼻が電線に触れる可能性が高くなります。

理由は,イノシシに十字状の構造物を見せると横より縦のものを先に触る個体が多いため,電線より先に支柱を触る可能性が高いからです。ガイシを逆に設置していると,そのまま支柱を押し倒して田畑に入ってしまうこともあります。

○電気柵から作物がはみ出さないようにする

葉っぱや実が電線に触れて電圧が下がって効果が落ちるほかに,はみ出した作物は絶好の試食品となり,次は柵の中の作物が食べたくて執拗に畑の中へ侵入しようとするからです。

忌避剤は短期間だけ

イノシシは警戒心の強い動物なので,普段と違う匂いや光や音がし始めると,その状況の変化に対して警戒します。ですので,最初のうちは警戒して農地に近づかなくなります。農地の周りから逃げることはないので,少しずつ近づいたりして慣れていき,ある時に怪しいものではないと判断すると侵入されます。個体によって慣れる時間にも差があります。1日で慣れてしまうこともあれば,数ヶ月警戒を続ける個体もいるので,効果があると感じてしまうこともありますが,必ず慣れてしまうものなので推奨はできません。

○忌避剤(オオカミの尿・クレゾール等)は長期的な効果なし

理由は分かっていませんが,イノシシは体にこすりつける習性があり,逆に誘引してしまう可能性があるからです。

○ピンクのテープや青い光・LEDも効果なし

最近,ピンクのテープを付けている防護柵を目にします。少しの間は効果がありますが,すぐに効果が無くなります。環境の変化に警戒しているだけです。

捕獲 ~犯人は現場の近くに潜んでいる~

イノシシ対策の基本は (1)隠れ家をなくし (2)防護柵を正しく設置し (3)放置果樹などのエサを減らすだけでも被害は大きく減ります。ただし,捕獲が必要な場合もあります。ここでは被害を減らすための捕獲についてご紹介します。

山の10頭より集落の1頭を捕まえる

刑事ドラマで「犯人は現場の近くに潜んでいる」という台詞を聞きますが,イノシシにも同じことが言えます。農地に出て悪さをするイノシシは,その周辺のやぶや茂みを生活拠点しにていて,山の奥にはほとんど移動しません。逆に,山の奥で生活しているイノシシは農地に出ることなく暮らしています。

農地から離れた場所でイノシシをたくさん獲っても被害は減りません。被害を減らすためには,集落の近くに潜んで悪さをする「犯人」を捕まえることが重要です。被害地から200m以内にいる個体が悪さをしている可能性が高いという調査結果があります。

防護柵の設置が捕獲を助ける

皆さんは「新鮮で美味しいものを売る店構えの綺麗な店」と「賞味期限ぎりぎりの,まずそうなボロボロの外観の店」のどちらを選びますか? イノシシも「農地の美味しいもの」と「怪しい箱わなの中で腐ったエサ」とでは前者を選びます。農地をしっかり防護柵で守ればイノシシはそこで美味しいものを食べられなくなり「まずそうでも箱わなのエサを食べるかと」なり,なかなか捕獲できなかった悪さをするイノシシが捕まり始めます。

被害が出るとすぐにイノシシを捕獲したくなるでしょうが,農地が無防備のままでは捕まるものでも捕まりません。まずは柵をして,田畑に入らせない対策も一緒にしなければなりません。

イノシシと出合ったら

遭遇した場合は,イノシシを刺激しないように大声を出したり脅したりせず,静かにその場を離れましょう。

ウリボウを連れている母親のイノシシに出合った場合は,ウリボウに近づかず,静かにその場を離れてください。

動物その2 シカ

シカの好む食べ物を減らそう

生態・行動

〇警戒心がイノシシより弱い

〇他の動物より人に慣れやすい

〇昼間も出没する

〇血縁のない個体を受け入れるので高密度化(広島県内だと50頭/平方キロメートル以上の地域もある)し,生息域が広がりやすい

〇完全な草食性で有毒な植物以外はほとんど食べ,実だけでなく葉や茎・樹皮なども食べるので森林被害も発生する

○柔らかい青草が特に好き

○命の危険がある時など,逃走する場合は2メートルジャンプすることもある(火事場の馬鹿力)。

○一方,田畑へ侵入する時は,高くジャンプすると怪我を負ってしまう可能性が高くなるため,できるだけジャンプをしないように柵の下などの隙間(成獣のメスは25〜30センチあれば潜り込む)から侵入する。

○柵を飛び越えて侵入する場合でも,力を抑えたジャンプ(高さ1.5メートル前後)しかしない。

対策

シカの好物「青草」を減らそう

○基本的な対策はイノシシと同じ

○異なる点は完全な草食動物。そこが気をつけるポイント!

○シカは柔らかい青草を好む

○特に,稲刈り後の株から生えてくる青草(ヒコバエ)もシカには良いエサ。稲刈り後に耕起(田んぼの土を掘り起こす)して,ヒコバエを抑制する

○シカは,冬の集落に多くある草刈り後に出てくる柔らかい青草を食べに寄ってくるので,秋から冬は新芽が出にくい時期に草刈りをして青草を抑制する

○冬の集落はエサ(落ちたカキ・捨てられた葉もの野菜の外葉・畦の雑草など)の宝庫。放置果樹はできる限り伐採するなど,シカを引き寄せる原因を無くす

ネット柵は1.5m以上の高さを確保する

○柵と地面の境の強度を高める

シカもイノシシ同様,まずは柵の下の隙間を探して侵入しようとするため,竹やパイプ・ペグなどでしっかり止めて強度を高めましょう。

○柵の高さを確保する

シカは柵を跳び越えることがあるので,イノシシ用金網柵(高さ1m)の上部に,ネットを取り付け,約1.5m以上の高さを確保しましょう。ネット柵の場合は,垂れ下がり部分から侵入されないよう,上部を竹やパイプで固定するか,できるだけピンと張りましょう。

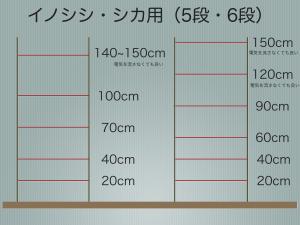

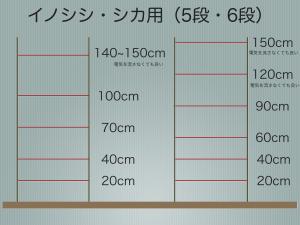

電気柵は鼻で触る高さに設置

イノシシと同じで,鼻で触りやすい電線の高さ(5段で設置する場合は70センチと100センチを鼻で触る。140~150センチはダミーで電気を流さなくてもよい。6段で設置する場合は,60センチと90センチを鼻で触る。120センチと150センチはダミーで電気を流さなくてもよい)があるので重要ポイントです。

忌避剤はイノシシと同じ

慣れれば効果がありません。

シカと出合ったら

シカも人を見ると,基本的に逃げていきます。出合った際は,刺激しないように静かにその場を離れましょう。

動物その3 サル

サルは地域ぐるみで追い払いを!

生態・行動

○「サルは頭がいいから,何をしても被害を防げない」は人間の先入観。正しい対策で被害を減らしているところは全国にたくさんあ る。

る。

○サルの仲間でも,チンパンジーやゴリラは人間に近い種類(類人猿)で知能も高いが,ニホンザルは生物学的に人間とは離れており,類人猿と比べて学習能力などの頭の良さは格段に劣る(イノシシやイヌと大して変わらない)

○草食性が強い雑食で,果実だけでなく草や新芽・花など何でも食べる

○ニホンザルのオスは,成獣になると生まれた群れを離れて,他の群れに入るための旅に出る。このような個体は「ハナレザル」と呼ばれ,住宅地に迷い込むことがある。ハナレザルはオス1頭のこともあれば,数頭のオスだけの小さなグループで暮らすこともある

○これは他の群れに入る目的の旅なので,数日で立ち去ることが多い。

○しかし,住宅地でエサを食べ,安全な場所と認識すると,人慣れが進んで居座る

○大胆になった個体が住居に侵入したり,人を攻撃したりするようになる

○住居侵入もいきなり起こることではなく,最初は窓が開いてるところなどから恐る恐る入ってみると,美味しいものが食べられたといった良い思いを繰り返して,徐々に学習していって起こること

○サルは生活圏を移動しながらエサを得るので,出没は週に1回か月に1回といった間隔があく

○野生のニホンザルのグループには,ボスやリーダーは基本的に存在せず,誰かが移動すると何となく追っていく

対策は地域ぐるみの「追い払い」

○サルがエサとしている農作物や放置されたカキ,田畑に捨てられた白菜やキャベツの外葉など,人間にとってはゴミでもサルにとって はご馳走となるものを無くす

はご馳走となるものを無くす

○サルを見かけたら無視せず,地域のみんなが集まり,声を出したり石を投げたりと「追い払い」をすることで,人間を怖いと学習させる

サルと出合ったら

サルを刺激しない(子どもの場合)

○近寄らない

○目を合わせない(じっと見られるとサルは攻撃されると思って興奮する)

○走って逃げない(サルが自分より弱いと感じ,攻撃してくることがある)

○食べ物を見せない・捨てない・与えない

サルを居着かせないために

サルを見ても無視する・逃げることだけを行っていると,サルは次第に住宅地は安全な場所でエサがあり,人間は怖くない存在だと学習し,居着いてしまいます。実際に呉市内でもここ数年,サルが住宅地に出没する事例が発生しています。

そこで,居着かせない手段として,地域ぐるみで行う「追い払い」が有効です。効果的に行うために,まずは農林水産課に相談してください。

まだまだいる! 中型野生動物たち

動物その4 アナグマ(イタチ科)

外見

・小さい耳

・最近はハクビシンとよく間違えられている(額から鼻先にかけて,薄い茶色の毛が生えているが白っぽく見えるため)

・頭部から目の周りまでは濃い茶色の毛

→足跡。肉球5つに長い爪痕。

タヌキより大きい

特徴・食性

・日本の在来種で「むじな」とも呼ばれる

・穴を掘ることが上手で,その穴で生活するため市街地でも家屋の床下やふた付き側溝に潜む

・雑食性でミミズなどの土の中の生き物が主食

・甘い果実も好物。イチゴ・トウモロコシ・スイカ・落ちたカキ等を食べる

対策

・防護柵の設置が効果的だが,柵の下を掘ることがあるので要注意

・木登りは不得手なので果樹の被害は少ないが,果樹の幹にトタン板を巻くことで防げる

・鼻を電線に触れさせて感電させる「楽落くん」(埼玉県農業技術研究センターが開発)も効果的だが,柵の下を掘ることがあるので柵の下をしっかり止める

埼玉県農業技術研究センターホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/b0909/shin-choujuugai.html<外部リンク>

動物その5 ハクビシン(ジャコウネコ科)

外見

・白鼻芯という名の通り,額から鼻にかけて真っ白に近い毛の一筋模様がある

・尻尾が長く,頭から尾まで約1mでその4割以上を尾が占めるので,尾の長さでアナグマと区別できる。

肉球は5つで,爪は

外に出ない

特徴・食性

・外来種

・夜行性で明るい時間帯に目にすることはほぼない。

・木登りが得意で自然界では木のウロなどを寝床にするため、人家や空き家の天井裏が格好の生活の場としている

・床下や屋根下の隙間から家屋に侵入する

対策

・柵を登って侵入するため,わざと登らせて感電させる電気柵「白落くん」「楽落くん」(埼玉県農業技術研究センターが開発)が効果的

埼玉県農業技術研究センターホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/b0909/shin-choujuugai.html<外部リンク>

動物その6 ヌートリア(げっ歯目ヌートリア科)

外見

・長い尻尾

・ネズミに似ている

↓足跡。とがった指と尾を引きずって

歩いた線状の跡がある

特徴・食性

・特定外来生物に指定

・水辺から離れずに生活し,泳ぎが非常に得意

・尻尾を引きずって歩くため、田んぼには足跡の間に尻尾の跡が残る

・雑食性だが基本は植物を食べている。イネ科植物も好むので田植え直後から収穫期まで被害がある

・冬はハクサイなどの葉物野菜やダイコン等も食べる。

対策

・巣穴周辺の草刈りや,ネットより前歯で噛み破られない金網やワイヤーメッシュ,中が見えないトタンのほうが効果的。

・住んでいる水辺から離れることが少なく,警戒心も弱いため箱わなでの捕獲も有効

・鼻を電線に触れさせて感電させる「楽落くん」(埼玉県農業技術研究センターが開発)も効果的

埼玉県農業技術研究センターホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/b0909/shin-choujuugai.html<外部リンク>

動物その7 アライグマ(アライグマ科)

外見

・しましま模様の尻尾

・タヌキより体が大きい

←足跡。5本の指がある

特徴・食性

・特定外来生物のため,見かけたら農林水産課へ連絡してください

・昭和から平成にかけてペットとして北米から持ち込まれた

・気候など環境への適応力が高く,日本でも生息域の拡大が非常に早い

・夜行性と言われているが昼も活動する

・雑食性で果実などの甘い物から,鳥の卵・カエルなどの両生類も好む

・アライグマが増えた地域では,カエルの鳴き声が少なくなるなど,生態系への被害も大きい

・ねぐらは天井裏や廃材の下など。

・木登りが得意で,物をつかんだり扉を開けたりすることもできる

対策

・電気柵にわざと登らせて感電させる「白落くん」「楽落くん」(埼玉県農業技術研究センターが開発)が効果的

埼玉県農業技術研究センターホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/b0909/shin-choujuugai.html<外部リンク>

動物その8 タヌキ(イヌ科)

外見

・イヌ科のタヌキは頭を上げて,肩の位置が高い姿勢が基本。アライグマは頭と肩を下げ気味で移動することが多く,慣れると動き方でも区別できる

←足跡。肉球4つに短い爪痕。

アナグマより小さい

特徴・食性

・日本で最も馴染みがあるであろう在来の中型哺乳類

・雑食性で果実や昆虫をよく食べる

・家庭菜園でのトマトやトウモロコシの被害が多い。木登りは苦手だが,中にはイチジクなどの低木に登る個体もいる

・行動域に「ため糞」をする習性がある

対策

・防護柵が有効。ビニール素材をよく噛むので穴を開けられないよう要注意

・木登りは苦手なので果樹の被害は少ないが,果樹の幹にトタン板を巻くことで防げる

・鼻を電線に触れさせて感電させる「楽落くん」(埼玉県農業技術研究センターが開発)も効果的

埼玉県農業技術研究センターホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/b0909/shin-choujuugai.html<外部リンク>

動物その9 テン(イタチ科)

外見

・冬毛と夏毛で色が変わり,冬は顔が白く体が黄色になる。

夏は顔が黒くなる

←肉球がタヌキより縦長

特徴・食性

・イタチの仲間の在来種

・身軽で登ることが得意で屋根裏を生活の拠点とすることが多い

・石の上など,目立つ場所に細長いふんをする

・雑食性でカキやブドウなど果樹被害が発生

・アライグマやハクビシンよりも体が小さいので食べる量も少なく,被害量としては少なめ

対策

・電気柵にわざと登らせて感電させる「白落くん」(埼玉県農業技術研究センターが開発)が効果的だが,とても素早く動くため,感電せずに侵入することがある

埼玉県農業技術研究センターホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/b0909/shin-choujuugai.html<外部リンク>

参考文献

『動物の行動から考える 決定版 農作物を守る鳥獣害対策』 編著:江口祐輔 発行所:株式会社 誠文堂新光社

※呉市立図書館にあります。この他にも有害鳥獣対策の本を所蔵していますので,ぜひ参考にしてください。

対策に取り組む農家の声

専門家のアドバイスを受けながら,有害鳥獣対策に取り組んだ浜野さんたち。その手応えを聞きました。

専門家から学ぶ,有害鳥獣対策

昨年まで私たちの地域では,イノシシの被害に悩んでいました。サツマイモやカボチャの畑が特に荒らされ,畑全部がだめになってしまうことも。精神的にもきついものがありました。

昨年まで私たちの地域では,イノシシの被害に悩んでいました。サツマイモやカボチャの畑が特に荒らされ,畑全部がだめになってしまうことも。精神的にもきついものがありました。

そこで,市の専門家派遣事業を活用し,農研機構の堂山先生に現地に来てもらうことに。生態と防護柵の設置について入念に指導してもらい,イノシシがのぼってこないよう柵上部に返しを付けたり,隙間のできた部分を補強したりと対策を行いました。

すると,イノシシの被害は今のところ無くなり,その効果は絶大でした。防護柵の設置は,自己流で行う人もいるかもしれませんが,改めて,専門家から学ぶ大切さを感じました。ぜひ,そのほかの地域でも活用してみてください。

→倉橋地区農区長・お宝とまと生産者

浜野郁夫さん

↓上部に返しを付けた柵(左)と二重に補強した柵

市の支援事業を活用して防ごう

市の支援事業を紹介します。ぜひ活用してください。

【問合先】 農林水産課 25-3339

イノシシ等の専門家派遣事業

国の研究機関の,有害鳥獣に関する専門家の指導を現地で受けながら,イノシシ等の生態に即した対策(1防御 2捕獲 3イノシシ等が出没しにくい生活環境の改善等)に,地域ぐるみで取組む活動を支援します。

対象者

有害鳥獣対策に自主的・継続的に取組む農家等のグループ

助成内容

防護柵の設置やバッファーゾーン(人と野生動物の緩衝帯)の整備など

助成金額

初年度100万円,2年目50万円まで

防護柵等資材購入助成事業

下記の条件を満たす防護柵等の設置や畦畔の復旧等に必要な土のう袋の購入費用の一部,既設防護柵等の補修に係る資材購入費用の一 部を助成します。

部を助成します。

対象資材・条件

(1) 金網柵(目合い100mm程度の溶接した金網)

(2) 電気柵(電気柵器,アルミ電線,ポール,専用電池等のセット)

(3) トタン柵(厚さ0.19mm以上の亜鉛波板鉄板)

(4) ネット柵(目合い10mm以下,幅1m以上のナイロン製ネット等)

(5) 防鳥網(目合い150mm以下のナイロン製ネット等)

(6) 植生土のう袋(ポリエチレン等の材質の植物種子を植え込んだもの)

(7) 結束線(設置に要するステンレス製の針金・U字結束線)

※条件:(1),(3),(4)は延長50m以上,(5)は1アール以上,(6)は10袋以上50袋まで,(7)は針金30m程度,U字結束線は80本

対象者

市内の農地を有害鳥獣被害から守るため,防護柵等を設置した人

助成金額

・対象資材の購入経費の3分の1以内

・同一年度で6万円以内

大規模防護柵貸与事業

農業者等が共同で大規模に防護柵を設置する場合に,必要な資材を無料でお貸しします。

対象者

代表の定めがあり,販売農家3戸以上を含む農業者等により組織された団体

貸与の主な条件

(1) 柵で囲う範囲内に耕作されている農地が30アール以上であること。

(2) 柵の延長が200m以上であること。

(3) 柵で囲う範囲内に有害鳥獣による被害があること。

(4) 設置後の維持管理協定を市と締結できること(金網柵は14年間,電気柵は8年間)。※他の条件もあります。

貸与資材

次のいずれか1つを選択

(1) 金網柵

・ワイヤーメッシュ(溶接金網)2m×1.2m

・支柱(異形棒鋼)長さ1.5m

(2) 電気柵

・電気柵(電気柵器,アルミ電線,ポール,専用電池等のセット)

狩猟免許取得助成

新たに狩猟免許を取得する場合に,講習会受講料及び試験受験料を助成します。

対象者

市内在住で,新規に狩猟免許を取得した人

条件

有害鳥獣捕獲を実施すること。

捕獲報償金

農作物等に被害を与える有害鳥獣の捕獲に対して助成します。

対象者

市内で適法に有害鳥獣を捕獲した人

助成金額

捕獲報償金

・イノシシ・シカ1頭につき4,000円

・サル1頭につき10,000円

埋設報償金

イノシシ・シカ・サル1頭につき5,000円(狩猟による捕獲の場合を除く)

箱わな購入支援事業

箱わなの購入費用の一部を助成します。

対象者

有害獣による農作物被害等を防止する目的で箱わなを購入する人

助成金額

事業対象経費の2分の1以内(上限5万円/基)

※事前申請が必要。同一年度で1世帯1基のみ申請可能

命を無駄にしない ジビエ(野生鳥獣の肉)で地域を元気に!

ジビエ給食は子どもたちにも好評! 年間24回ほど提供される学校も

令和3年度を『呉のジビエ元年』と位置づけ,捕獲から解体・加工・料理・流通まで,ジビエを呉の産業に育てようと取り組んでいます。その中心を担っているのが「ジビエ利活用促進ワークショップ」。猟友会会長をはじめ,ホテル調理長・飲食店経営者・料理研究家・広域商工会・消費者協議会など8人で構成されています。これまでの取組が実を結び始め,市内の小・中学校47校の給食でジビエメニューが提供されるようになりました。また,ジビエ料理を提供するお店が6店舗に増えたほか,ジビエの美味しさを多くの人に知ってもらいたいという思いから,食のイベントにも積極的に出店しジビエ料理を販売しています。ふるさと納税の返礼品にも登録し,人気を得ています。

←「地元のものを食べてほしい。新しい食べ物に出合える機会を」と,栄養教諭が考案したジビエメニューに笑顔の子どもたち(川尻小学校)

→野呂山のイノシシ肉を使った「ししバーグ」は

人気メニューの一つ

ジビエで地域を盛り上げる 呉地区猟友会会長の岡田さんに聞きました

ジビエは旨味が強く,栄養も豊富です!

ジビエは旨味が強く,栄養も豊富です!

私は野呂山を拠点とし,有害鳥獣対策の一環で,捕獲から解体処理・卸販売などを行っています。また,農地などで捕獲された有害鳥獣の受け入れも行っているのですが,近年その数が増えており,狩猟による捕獲数を上回るようになりました。

有害鳥獣とは言っても,大切な「命」です。これらを無駄にしない取り組みとして,ジビエの消費を増やすことがあります。現在は人手不足で需要に供給が追いついていませんが,多くの人に有害鳥獣の現状に関心を持ってもらうことで,呉のジビエを盛り上げてくれる人が増えたらうれしいですね。

また,川尻小・中学校や安浦中学校などでは,学校給食にジビエを取り入れています。おいしそうに食べている子どもたちの姿を見ると,呉のジビエに未来を感じます。そのほかにも,呉市のふるさと納税で販売を行っており,昨年の販売数は3年前の約7倍。それだけ注目度は高く,ジビエを提供する飲食店も増えてきています。みんなで有害鳥獣を地域の元気に変えていきましょう。

→呉地区猟友会会長・呉市有害鳥獣捕獲班班長 岡田芳幸さん

市内の提供店舗を紹介

市内でジビエを提供する店舗を紹介します。呉のジビエを味わってみませんか。

市内でジビエを提供する店舗を紹介します。呉のジビエを味わってみませんか。

←呉ジビエのロゴマーク

呉阪急ホテル14階 フレンチレストラン ベッセ・ボワール

完全予約制で,シカロース肉のロティなど,フレンチコースを提供

住所:呉市中央1丁目1-1

電話:(0823)20-1115

↑鹿ロース肉のロティと店内

呉阪急ホテル ベッセ・ボワール https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/kurehh/restaurants/baissevoile<外部リンク>

瀬戸内海国立公園 野呂山国民宿舎 野呂高原ロッジ

ランチ限定のイノシシラーメンやイノシシハンバーグに加え,イノシシ丼や冬季限定のイノシシ鍋など提供

住所:呉市川尻町板休5502-37(野呂山山頂)

電話:(0823)87-2390

↑イノシシハンバーグ定食と外観

野呂高原ロッジ https://www.kure-kouiki.jp/taberu-all/3761/<外部リンク>

居酒屋 吞み食い処 浪

瀬戸内海の魚介とイノシシ肉(冬期限定)を使ったメニューを提供

住所:呉市広本町1丁目11-27

電話:(0823)71-4383

←ぼたん鍋と外観

洋食・イタリアンレストラン ソルジェンテ ディ ビータ 有楽

ディナーでイノシシ・シカ肉を使ったジビエコースを提供。ジビエのコースは予約が必要

住所:呉市本通5丁目1-27

電話:(0823)23-0185

←ハンバーグと外観

ソルジェンテ ディ ビータ 有楽 https://www.instagram.com/p/C8sxIUtSNnJ/<外部リンク>

柑橘とジビエのカフェレストラン とびしま.839

ジビエハンバーグやジビエソーセージを提供。ジビエ料理の自販機も設置

住所:呉市川尻町東3丁目8-18

電話:(0823)87-0839

↑ジビエハンバーグと外観

とびしま.839 https://tobishima839.com/<外部リンク>

フレンチレストラン ビストロ アミティエ

予約制で,ジビエのディナーとワインのマリアージュが楽しめる

住所:呉市広駅前1丁目5-31

電話:(0823)71-8782

↑シカ肉のロティグリーンペッパーソース添えと外観

ビストロ アミティエ https://www.instagram.com/bistrot_amitie/<外部リンク>